|

|

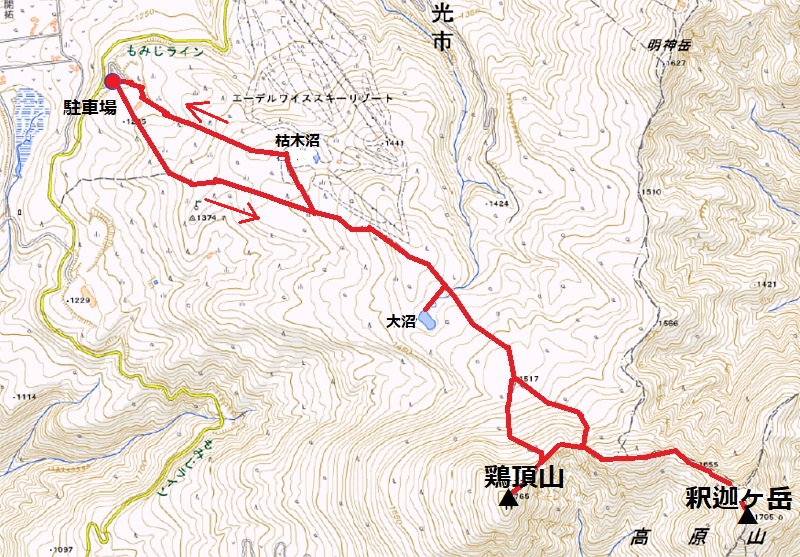

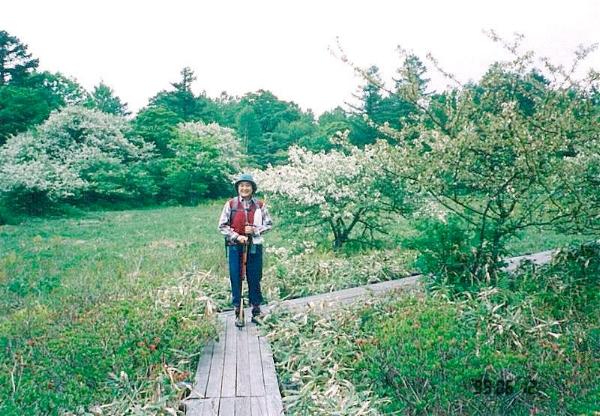

コース・タイム 宇都宮(6:00) ⇒ 日塩紅葉ライン ⇒ 鶏頂山荘(登山口)(7:20) 登山口(7:32) → 大沼入口(8:17) → 大沼(8:30) → 弁天沼(8:45) → 鶏頂山(9:23-38) → 釈迦ヶ岳(10:50-昼食-11:38) → 弁天沼(12:37) → 枯木沼(13:20) → 登山口(13:41) 登山口(13:50) ⇒ 塩原 ⇒ 八方ヶ原 ⇒ 大間々台 ⇒ 自宅(16:40) 同行者 妻 |

| 閉じる |

|

鶏頂山・釈迦ヶ岳 1999年(平成11年) 6月12日(土) |

|

|

コース・タイム 宇都宮(6:00) ⇒ 日塩紅葉ライン ⇒ 鶏頂山荘(登山口)(7:20) 登山口(7:32) → 大沼入口(8:17) → 大沼(8:30) → 弁天沼(8:45) → 鶏頂山(9:23-38) → 釈迦ヶ岳(10:50-昼食-11:38) → 弁天沼(12:37) → 枯木沼(13:20) → 登山口(13:41) 登山口(13:50) ⇒ 塩原 ⇒ 八方ヶ原 ⇒ 大間々台 ⇒ 自宅(16:40) 同行者 妻 |

|

透き通った青空とは言えないが,まあまあの天気で,登山口の

鶏頂山荘

まで1時間20分で着いた。駐車場には5台ほどの車が停まっており,朝食を食べてい

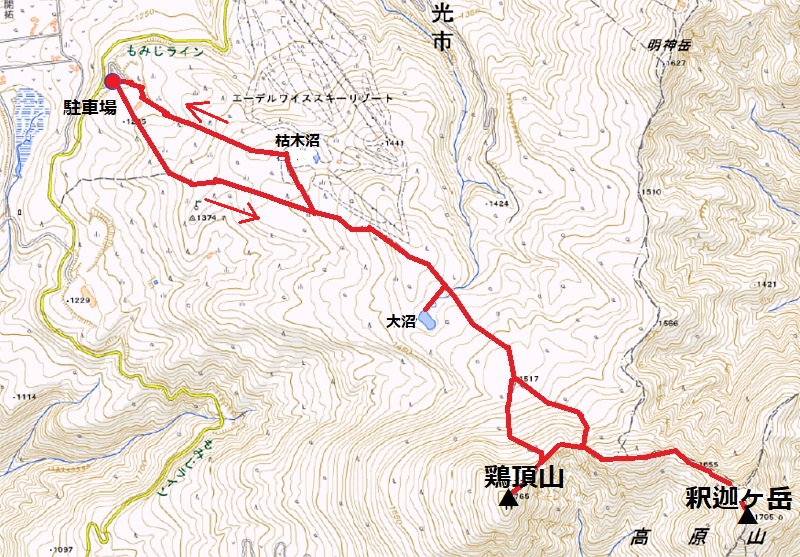

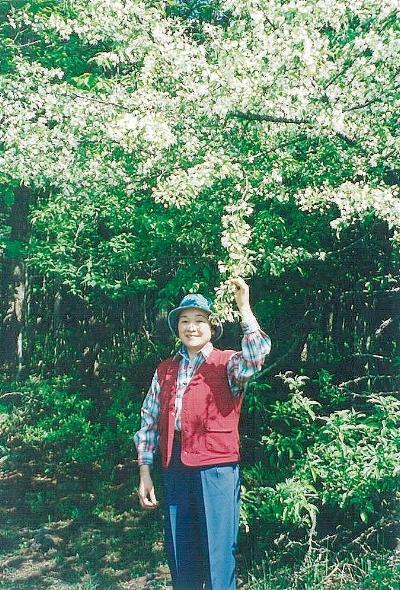

る人もいた。 直ぐに身支度をして歩き始めた。歩き始めは スキー場のゲレンデ で,斜面の直登になるため,見た目よりはきつく,面白みもない。我慢して登った。足 元の草は朝露にぬれており,早朝のためかそれほど暑さは感じない。35分ほどでスキー場の頂上 に出た。ここからいよいよ 山道 になったが,四駆の自動車が登れる道で, タイヤ跡 もついていた。 5分ほどで 大沼入り口 に着いた。すぐ近くと言うことなので,行ってみたが,とてもいい所だった。沼は干上 がっており,水面はなかった。沼底は泥ではなく,細かいレキからできており,岸には大きな岩が ごろごろしていた。岸には 白い花を満開にさせた6〜7メートルの「ズミ」がたくさんあり,か ぐわしい香りを辺りに漂わせていた。 ズミは,ちょうど満開で,帰路に寄った 枯木沼 など,他でもたくさん見ることができた。 ズミ は リンゴの仲間 で,蕾の先端はピンクだが開くと花びらは白。別名を コナシ ,または コリンゴ などと言い,上高地の 「小梨平」 はこの花に由来しているという。 更に進んだ所にある 弁天沼 には 石祠 や 鳥居 もあり,かつて信仰登山の山だったことが伺われる。

弁天沼 からはいよいよ道も狭くなり,頂上へ向けての急登となった。 鶏頂山 から 釈迦が岳 への縦走路で初めて登山者に出会った。さらに, 鶏頂山頂 への道では,幾人かとすれ違った。 鶏頂山頂 には真新しい立派な社殿が造られていた。 遠方は霞んでおり,見晴しはあまり良くなかった。ここでおむすびを1つずつ食べ, 元気を付け 釈迦が岳 へ向かった。 縦走路を先ほどの合流点まで引き返し, 御岳山 を越えて 釈迦が岳 へ進んだが,この道が何とも歩きにくい。 クマザサ が左右から道を覆い,かき分けながら進まなければならない。樹林帯はササの生長が悪 いのでさほどではないが,日当たりのいいところでは,背丈近くにまで伸びたクマザサが完全に道 を覆い,足元が見えない。道自体はしっかりと着いているので,迷うようなことはないが,幾度か 木の根につまづいた。 釈迦が岳山頂 は明るく開けたなだらかな頂 だ。

釈迦如来座像 時折上空を雲が横切って行き,暑さと涼しさが交互に来た。見晴しは良かったが,遠 方は霞んでいたし,近くの山稜は名前の知らないものばかりだった。 山頂は多くの登山者で賑わっていたが,聞こえてくる話の内容から,殆どの人は 八方ヶ原 から登ってきたと思われた。そういえば,八方ヶ原からの縦走路は,両側のササが刈り 払われており,整備状態が良いように思われた。 八方ヶ原(大間々台) は標高1278mで 鶏頂山荘 とほぼ同じであり,途中剣が峰を経て釈迦が岳に至る道のりもほぼ同じである。山頂で 昼食を食べ,下山に掛かった。 帰路,少し回り道をして 枯木沼 に寄ってみた。ズミが満開でとてもきれいだった。

帰り路,車で 塩原から八方ヶ原(大間々台) に寄ってみた。時期的にはツツジの満開時期なのだが,今年は花の付きが悪く,「全山 朱色」にはほど遠かった。 ページトップへ |