|

|

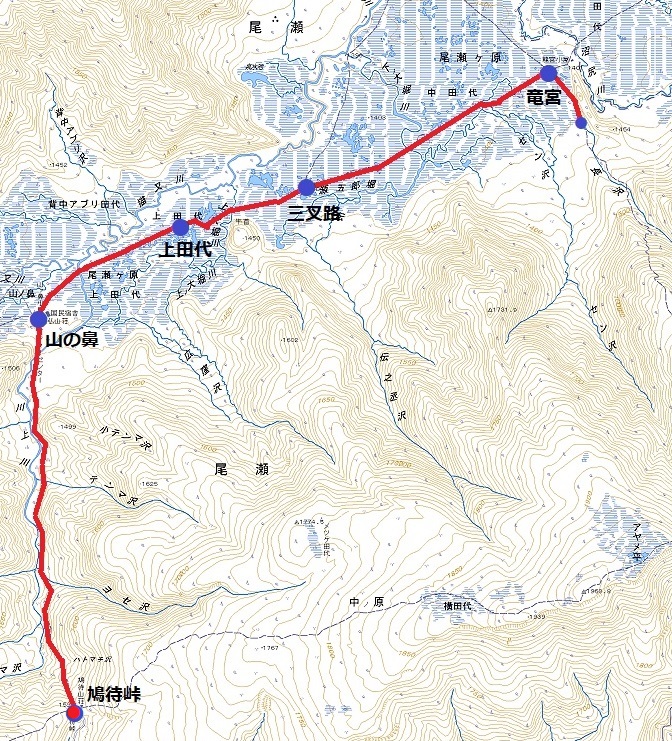

コース・タイム 宇都宮(4:55) ⇒ 金精峠 ⇒ 戸倉駐車場(6:45-7:08) ⇒(乗り合いタクシー)⇒ 鳩待峠(7:30-朝食) 鳩待峠(8:05) → 山の鼻(9:10) → 竜宮(12:05-45) → 上田代(昼食) → 山の鼻(14:05) → 鳩待峠(15:05) 鳩待峠(15:10) ⇒(乗り合いタクシー)⇒ 戸倉駐車場(15:30-50) ⇒ 金精峠 ⇒ 宇都宮(17:00) 同行者 妻 |

| 閉じる |

|

尾 瀬 ヶ 原 2000年(平成12年) 5月29日(月) |

|

|

コース・タイム 宇都宮(4:55) ⇒ 金精峠 ⇒ 戸倉駐車場(6:45-7:08) ⇒(乗り合いタクシー)⇒ 鳩待峠(7:30-朝食) 鳩待峠(8:05) → 山の鼻(9:10) → 竜宮(12:05-45) → 上田代(昼食) → 山の鼻(14:05) → 鳩待峠(15:05) 鳩待峠(15:10) ⇒(乗り合いタクシー)⇒ 戸倉駐車場(15:30-50) ⇒ 金精峠 ⇒ 宇都宮(17:00) 同行者 妻 |

|

宇都宮はいい天気だ。4時過ぎには起きだし,準備を始め,5時すこし前に自宅を出

た。道路は空いていて快適に走らせることができたが,これから向かう方向の日光連山には雲が懸

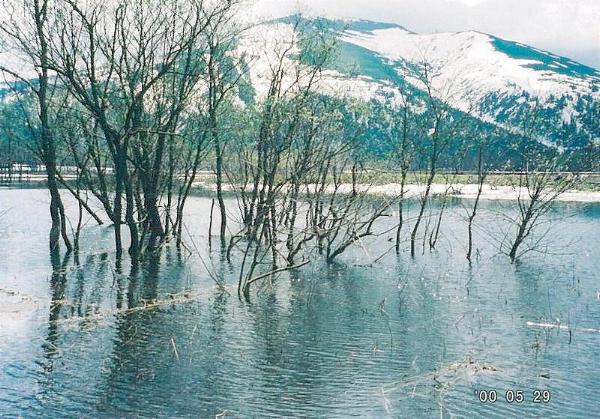

かっており,天気が心配になった。 戸倉の駐車場 に着いたときには小雨がパラついていた。天気が好転する事を祈りながら 乗り合いタクシー に乗り, 鳩待峠 に向かった。乗り合いタクシーは,定員になり次第発車するので,待ち時間は10分ほ どだった。料金は一人900円。 鳩待峠も小雨が降っていた 駐車場の周囲には雪もたくさん残り,気温も低い。休憩所で腹ごしらえをし,雨具を 着て出発した。 コースは殆ど全てに木道が敷設されているが,雪が木道を覆っている所も多く, スリップ には十分気をつけなければならない。特に,雪の上から木道に下りた直後は,靴底の溝 に雪が食い込んでおり,滑りやすい。雪解け水が登山道を洗って流れ落ちているところもあり, 「昔の尾瀬」 を思い出させてくれた。昔は今ほどには木道は敷設されて居らず,足のぬれるのは覚悟 しなければならなかった。 山の鼻に到着する前の,雪が解けたところに ミズバショウ が咲いていた。 登山道の左下を流れる 川上川 も水量が豊富で,大きな瀬音を響かせている。 山の鼻小屋 の手前で 川上川 に架かる橋を渡った。 35年前 に初めて尾瀬に来たとき,確かに,この橋のたもとにテントを張ったのだが,周囲の風 景などを思い出すことはできなかった。ただ,このような大きな木は無く,もっと開けた 明るい感じの河原 だったような気がする。 山の鼻小屋 の付近は雪で覆われていた。 尾瀬ヶ原 に向かって歩き出しても,しばらくの間は雪の上を歩いた。だんだんと湿原上の雪が少 なくなってくると,木道上の歩きとなる。雪が解けて湿原上の至る所に 大きな水たまり ができ,湿原全体が水浸しに近い状態になっている。  湿原を横切って流れる 上の大堀川 と 下の大堀川 は,氾濫し, 通常の3〜5倍くらいの川幅 となって流れていた。 木道や橋でその上を渡ったが,あまりの水量と水勢に怖くなった。ただ,水は驚くほ どに透き通っており,その神秘さを感じさせた。 雪解け水で洪水状態

尾瀬ヶ原三又路 では, 「お話ボランティア− 尾瀬のことを何でもお聞き下さい」 と書いた旗を持った ボランティア が2人立っていた。いろいろな話を聞けて楽しかった。ここから ヨッピ川 に沿って ヨッピ橋 に向かうコースは,20cmほど冠水しているところがあるとのこと,雪解けの時期には毎 年このようになるらしい。 竜宮十字路 から, 富士見峠 に向かう 長沢新道 を少し入ったところに 水芭蕉の群生地 があり,足を運んだ。 咲き始まったところで,まだ小さいが,きれいだった。その近くに リュウキンカ の群生も見られたが,湿原の奥で,近づくことはできなかった。 水芭蕉

この時期に尾瀬に来たのは初めてだった。 「水芭蕉」 が尾瀬のシンボルになっているが,この時期には,逆に水芭蕉しか (リュウキンカやショウジョウバカマ などは見られるが) 無く,7〜8月の植物に比べると魅力は落ちる。それでも,花こそ咲いてはいないが, ヒメシャクナゲ,ツルコケモモ などの木本類はしっかりと存在を主張していた。 上田代 まで戻って昼食にした。徐々に天候は回復し, 至仏山 の頂上も顔を出し始めた。 尾瀬ヶ原から見た至仏山  少し遅れて 燧ヶ岳 の山頂である 柴安グラ,爼グラ も顔を見せた。  太陽が顔を出すと日差しは強い。 休日ではないのに,登山者は結構多い。どこかの 小学校の児童が,先生に引率されてやってきた。 私たちが昼食をとっているところまで来て引き 返していった。先生は 「あの燧ヶ岳の噴火で川がせき止められ尾瀬ヶ原ができた」 と説明していた。尾瀬ヶ原のでき方については, 今まで定説となっていたことが最近になって修正された 噴火によってせき止められて湖ができるところまでは異論はないが,その後,どのよ うにして湿原になったかについてはいろいろな場合がある。湖が土砂の堆積で埋まっただけでは湿 原にはならない。 ページトップへ |