|

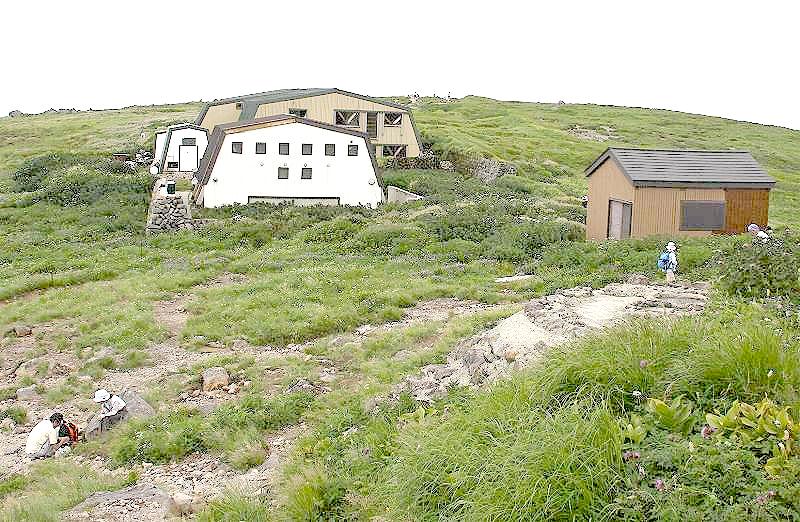

コース・タイム 8月8日(日) 宇都宮(5:00) ⇒ 出羽神社(9:40-10:20) ⇒ 三山神社(10:42-11:20) ⇒ 蕎麦屋(昼食) ⇒ 月山八合目駐車場(13:23) 駐車場(13:30) → 遊歩道一周 → 御田原参籠所(14:50-泊) 8月9日(月) 御田原参籠所(6:50) → 仏生池小屋(8:35-40) → 山頂(10:10-50) → 仏生池小屋(12:00-10) → 御田原参籠所(13:20-35) → 駐車場(13:40) 駐車場(14:00) ⇒ ゆぽか(14:50-入浴-15:40) ⇒ 庄内あさひIC ⇒ 宇都宮(20:00) 同行者 キクさん,妻 |