泊まりがけ

で山に出かけるのは,このときが初めてだった。さらに,

テント泊

は,中学校の生徒会キャンプ以来だった。

同行者は,大学の1学年下の友人

渡辺君,

彼とはこの後も何度か一緒に山歩きをすることになったのだが,非常にタフで,私よりは

るかに重い荷物を担いで,黙々と歩く,とっても頼りになる相棒だ。

このときも,

テント

は,彼が知人から借りてきた物で,彼が担いだ。

コンロ

も,

「オプティマス」の石油バーナー

を彼がこの日のために新調した。私は,

コッヘル

と食料を分担して担いだ。

6/11(木)

夜,JR(当時は国鉄)宇都宮駅から

東北線

で大宮に向かい,そこで

上越線新潟行き

の夜行に乗り換えた。夜行列車の車内は,既に始発から乗り込んだ乗客で占領されていた。

2人掛けのシートは例外なく横になった乗客で独占され,通路も,新聞紙を敷いて横になった人たち

で埋め尽くされていた。仕方なく私たちは

デッキにしゃがみ込んで

沼田に着くのを待った。

6/12(金)

沼田

に着いたのは午前2時過ぎ,駅前には深夜とは思えないほどの人があふれ,バスを待つ行

列ができていた。当時,尾瀬に向けては,

大清水

と,

富士見下

にバスが出ていた。

鳩待峠

にはバスは乗り入れていなかった。

尾瀬ヶ原に行くためには富士見下,

尾瀬沼に行くには大清水

行きのバスに乗った。バスの始発は4時,バスの乗車券を買って,順番に並び,バスがく

るのを待った。

沼田の街

は

利根川の河岸段丘の上

にあったが,

沼田駅

は利根川沿いの

低いところ

にある。空が白み始めた頃,駅の正面の崖を,逆「く」の字に付けられた道路を通って,

何台ものバスが,ヘッドライトを点けて下ってきた。この光景が,今も鮮明に脳裏に焼き付いている。

順番を待って何番目かのバスに乗り込んだ。座席に座った乗客は,再び眠りにつくもの

が多かった。バスは,先ほど下ってきた斜面を,エンジンを全開にして登っていき,まだ寝静まって

いる沼田の市街地を,これまた遠慮する様子もなくエンジンの轟音を轟かせて走り抜けた。2時間半

ほどかかって

富士見下

についた。

富士見下

には,バスターミナルと,

富士見下山荘

という山小屋があった。富士見下山荘は今はない。ここで荷物を整え,いよいよ山登りに

かかる。

富士見下からしばらくは林道歩きだ。林道歩きがいやになる頃になってやっと山道にな

る。2時間半ほどで

富士見小屋

についた。ここからは名前通りに富士山が見えるというのだが,このときも,その後の2

回も含めてまだここから富士山を見たことはない。

富士見小屋

は,現在も営業している。(夏季のみ)

富士見峠

は,富士見小屋の前を右に少し進んだところにある。私たちは左に折れ,

アヤメ平

の方に向かった。

アヤメ平

の荒廃はひどかった。池塘の周りは踏み荒らされ,土がむき出しになっていた。自分も多

くのハイカーに混じってそこを歩いた。

アヤメ平

から直接に

山の鼻

に向かう道は2本あったが,今はそのいずれも閉鎖されている。

山の鼻

についたのは昼少し過ぎだった。

川上川に架かる橋

のたもとがテントサイトだった。現在のテントサイトとは違う場所だ。前夜からの寝不足

もあり,テント設営後はテントの中で昼寝をした。

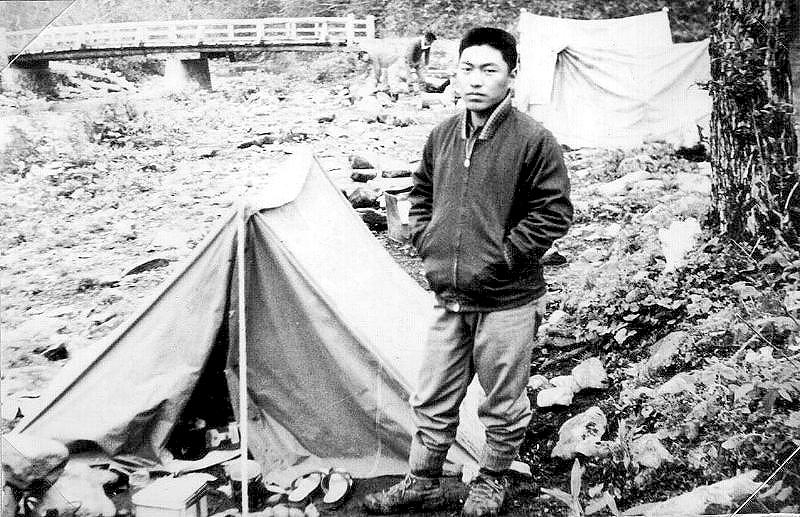

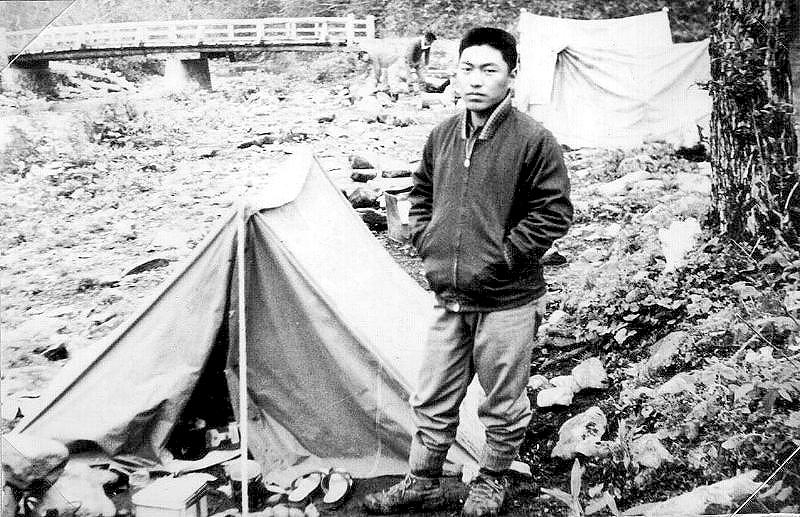

山の鼻のテント場 後ろに川上川の橋が見える

写真から,当時の様子が分かる。

テントは古典的な三角テント

,靴はいわゆる

「キャラバンシューズ」

,上着は,普段に着ていた

「ジャンパー」

」寝袋は持っていなかったので,

毛布

を持っていった。毛布も,現在のようなふわふわの物ではなく,「軍用毛布」という,フ

ェルトに毛が生えた程度の物だった。重い割には全然暖かくなかった。朝方は寒くて寝ていられず,

仕方なしに起きだして体を動かした。

6/13(土)

第2日

は,テントを張ったまま,軽装で

至仏山

に登った。しかし,写真も残って居らず,記憶も殆ど無い。多くの高山植物に出会ったこ

とだったと思うが,その頃の私は,花などにはあまり興味が無かった。

6/14(日)

第3日

は,早朝にテントを畳み,

山の鼻

を出発。尾瀬ヶ原を縦断し,見晴から見晴新道を登って

燧ヶ岳

の山頂を目指した。テントを含めた全装備を担いでの山登りだったので,登りが辛かった

ことだけを覚えている。この日も写真は撮らなかった。やっとの事で山頂に達し,下山にかかる頃に

は雨が降ってきた。長英新道を通って長蔵小屋を目指したのだが,もともとぬかるんでいた山道は,

更にどろどろになり,泥まみれになって

長蔵小屋

にたどり着いた。

長蔵小屋

にはテント場があったが,さすがにテントを張る元気はなく,

長蔵小屋の自炊小屋

に逃げ込んだ。自炊小屋は設備も良く,テントに比べたら天国だった。

6/15(月)

第4日

は,

長蔵小屋

から

黒岩清水

を越えて尾根づたいに

鬼怒沼

へ向かい,

奥鬼怒三湯

のどれかに泊まる予定だった。このコースは,尾瀬と奥鬼怒とを結ぶ唯一のルートで,

18km の山道で8時間以上かかるハードコース

だ。私たちも,奥鬼怒到着は暗くなることを覚悟していた。

ところが,自炊小屋の管理人にコースの状況を確認すると,奥鬼怒まで行く

別のコース

があるという。このコースは,黒岩コースより4kmほど短く,1時間以上も短縮できると

いう。何よりも,開けた沢沿いのコースなので気分がいいという。

詳しく聞いてみると,

小淵沢田代を過ぎたところで小淵沢に沿って沢を降り,中俣沢の合流点

から中俣沢を遡行し,さらに東俣沢を登って鬼怒沼に至るコース

だという。もちろん一般ルートではないが,踏み跡程度はあるらしい。

6時間以上も樹林の中を歩くことに嫌気を感じていたので,早速このコースを行くこと

にした。

小淵沢田代

小淵沢田代の中央奥

に右に行く分岐があった。思った以上にルートははっきりしている。後は,沢に沿って下

っていく,道がだんだんとはっきりし,車の通れる広さになると間もなく

中俣沢

との合流点だ。合流点を左に折れ,今度は

中俣沢を遡行

していく。道幅は広く,十分に車の通れる幅だが,所々

路面が崩壊

したままになっており,車の通れる状態ではなかった。

やがて,道幅は狭くなり,流れを右や左に越えながら登っていく。水量は少なく,傾斜

も緩やかなので,危険な場所や足を濡らす場所はなかった。

鬼怒沼に登り着く最後の部分だけは,さすがに傾斜があり,沢の左岸の笹原を登らなけ

ればならなかった。当時は

笹原の中に踏み跡があり,迷うことはなかった。

笹原を登り切ると,突然に

鬼怒沼の北端を通る道

に飛び出した。

初めて見る鬼怒沼の景色を堪能していると,

加仁湯

に宿泊しているという立派な紳士風の人と出会った。彼は,そのとき工事中の

川俣ダムの工事関係者

で,彼の薦めで,その夜は

加仁湯

に泊まることにした。鬼怒沼から加仁湯までの道がとても長く感じられたが,距離的に見

ても仕方ないことだった。

加仁湯は現在のような鉄筋づくりではなく,まだ,ひなびた山の湯の雰囲気があった。

玄関の前に,熊の子どもが檻に入れられて飼われていたことが記憶にある。

6/16(火)

第5日

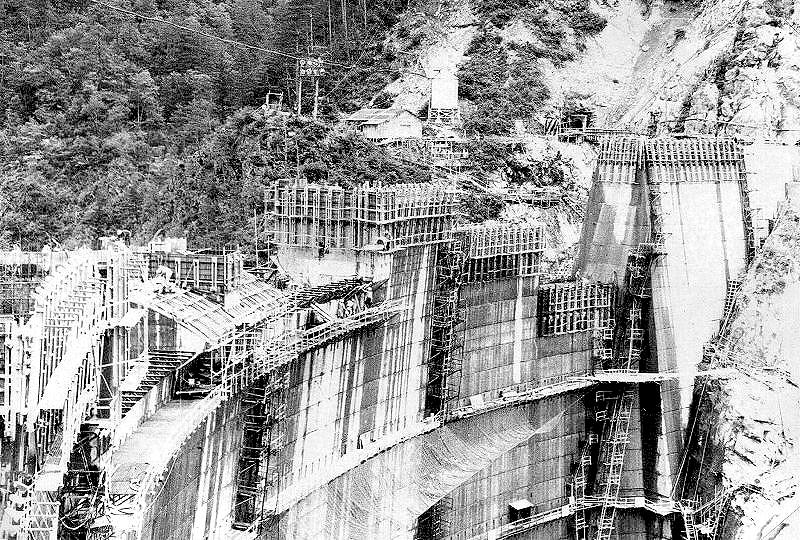

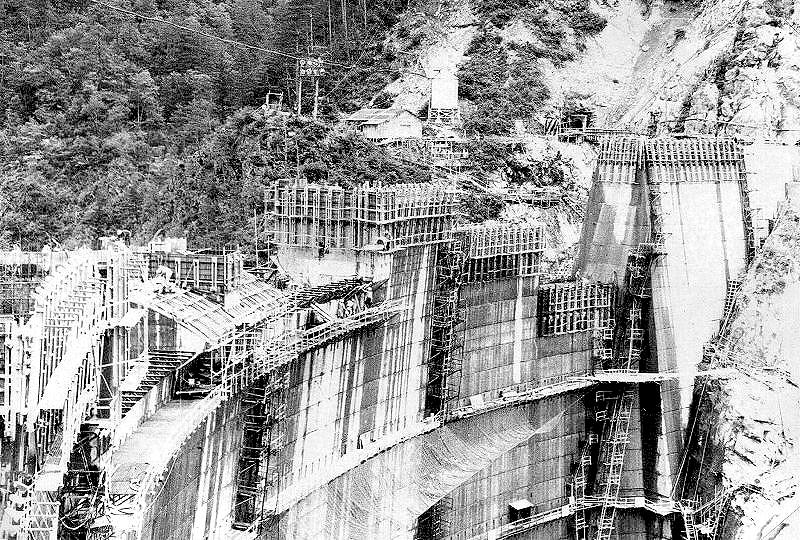

は,前日知り合った人のお世話になり,工事中の川俣ダムを見学することが出来た。ダム

を見学してから帰宅のバスに乗った。

工事中の川俣ダム

バスを待つ二人

お世話になったその方が写真を撮り,送ってくれた。カラー写真はこれだけ。

あれから40年が経ち,写真や,当時のメモを見ながら,改めて思い出を文字にしてみ

た。非常に鮮明に思い出す場面もあれば,全く思い出せない部分もある。それは,そのときの印象の

強さや,写真などを見ることにより記憶を再現する機会があったかどうかなどによるものだと思うが,

不思議なものだ。

|